東京大学で「」を研究してみませんか?最終更新日:2009/06/03

|

東京大学で「」を研究してみませんか?最終更新日:2009/06/03 |

|

| 各大学の学部でいろいろな分野の研究をされていた方、新たに大学院で学びたい社会人の方、東京大学大学院で「紙」について研究してみませんか。紙は身近な材料でありながら製造工程や添加薬品の制御によってその性質を変えることができ 、様々な機能を引き出せる不思議な材料です。紙を科学してみましょう。 |

| 大学院修士・博士課程の入学試験について 紙の研究は様々な知識を総合的に使います。皆さんのバックグラウンドを生かせるテーマがきっと見つかります。 東京大学以外の大学の卒業生の方、企業に所属する方、その他資格条件を満たす方は誰でも受験できます。 |

|

|

・ オープンラボ 2009年6月6日(土) 13〜15時

他大学・他学部の受験生向け説明会・研究室見学です。東京大学農学部内弥生講堂

アネックスセイホクギャラリーで行います。 |

|

|

・ 出願期間 《博士課程》 2009年9月25日(金)までに問い合わせ 《修士課程》 2009年7月13日(月)〜17日(金) ・ 試験期日 《修士課程》〔筆記試験〕 2009年8月19日(水)、20日(木) 《修士/博士課程とも》 〔口述試験〕 2006年8月28日(金) 受験資格条件など詳しくは、日程・募集要項・入学案内で確認して下さい。 |

|

| テーマについて 現在次のようなテーマを計画中です。詳しい話が知りたい人はメール等でご連絡下さい。直接お訪ね頂いても結構です。 |

|

バイオミネラリゼーションを応用したバテライト形炭酸カルシウムの調製と紙のハイブリッド化 |

←バテライト形炭酸カルシウム

のナノ粒子(カルサイトはサイコロ状なのにバテライトは球状に凝集します) ←バテライト形炭酸カルシウム

のナノ粒子(カルサイトはサイコロ状なのにバテライトは球状に凝集します)バイオミネラルは生体が作る無機物のことで炭酸カルシウムもその1種です。鍾乳洞などを作っている石灰石はカルサイトという結晶形を有する炭酸カルシウムですが、その他アラゴナイトとバテライトという結晶形もあります。バテライトは天然にはあまり存在しませんが、魚が音を感じる耳石がバテライトであることが知られています。バテライトは水中では不安定で、徐々にカルサイトに転移してしまうため、紙を始めとする各種材料への応用はほとんど行われていません。しかし、耳石はバテライトのままで結晶転移しません。なぜでしょうか。共存する天然の有機電解質の働きにより転移を食い止めているのです。この自然の摂理を応用してバテライトのまま材料として紙に応用したらどうなるでしょうか。 また、我々はバテライトを炭酸塩とカルシウム塩から炭酸カルシウムを析出させることにより炭酸カルシウムを合成しています。両者を混合すればすぐに白色の沈殿ができそうですが、実は混合直後も1、2分程度の間はゲル(過飽和)状態を維持します。分かりやすく言えば無色のゼリー状になります。そのときに手で振るなどして衝撃を与えるとサッとカルサイトの結晶を生じます。ですが、強い衝撃を与えた場合はバテライトの結晶になります。なんとも不思議な現象ですが、そのときに有機電解質を入れることによりまた変わった現象が起きます。 バテライト生成過程の解析、パルプ繊維との複合化によるバイオナノファイバーの調製などを行う計画です。 |

|

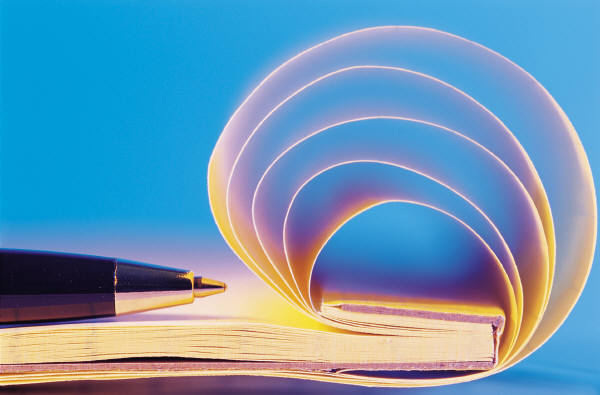

インクジェット印刷技術を利用した紙の上での機能的微細構造形成 |

←紙の上の微小な液滴 ←紙の上の微小な液滴

インクジェット印刷は、紙への個人的な記録のためのプリンタ向けに開発されて発展してきました。その背景にはインク微小滴を飛ばす技術、急激な乾燥を抑え粘度を適性に保つインク技術、空隙や親疎水性を制御する紙の技術などの革新と相乗効果のおかげと言えるでしょう。近年は、印刷の高速化及び、目詰まり防止技術、オンデマンドによるバリアブルデータの取り扱い機能が充実し、商業印刷への用途が広まりつつあります。一方、インクジェット印刷技術を生かし、種々の機能性"インク"を使った微細構造形成も発展しており、プリンタブルエレクトロニクスや液晶フィルタ作製などが実際に行われています。しかし、この場合の基材は紙ではありません。 |

|

文理融合型文化財修復科学の確立を目指した紙文化財修復法の妥当性評価 |

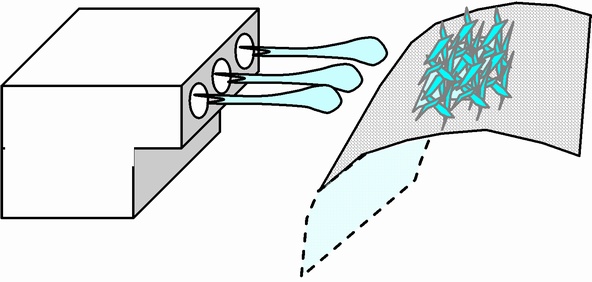

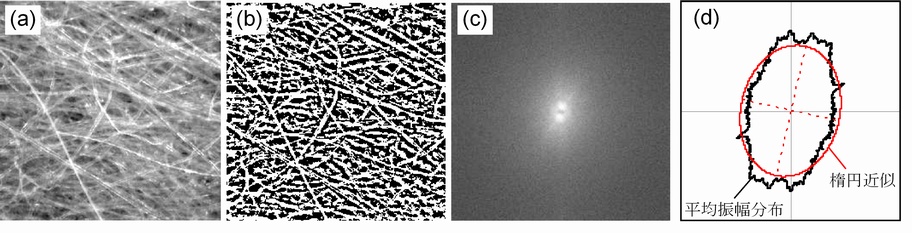

←紙表面にある繊維の配向度と配向角度計算法 紙表面のデジタル顕微鏡写真〔図の(a)〕を撮影し、画像処理により2値化(b)後フーリエ変換(c)を行い、フーリエ係数の振幅を中心からの方向ごとに平均して極座標表示(d)を行います。図は手漉きによる美濃紙の例で、図(d)の楕円の短軸が繊維の配向する方向、楕円の長細さが配向度(配向の度合い)を示しています。我々はこの手法を開発し、繊維配向から流し漉きか溜め漉きか、といった抄紙法の推定に成功しました。 さらに漉き簀に接していた面の方が繊維配向が強くなることを発見し、表裏の判別法にもなっています。 和紙を使った紙文化財の補修において最も重要なことはその補修方法が正しかったのかどうかという点です。実際の所は後年にならないとわからないものですが、何とかその評価を今できないでしょうか。一つには、物理的な作用が影響しそうです。補修紙が乾燥したり湿りを帯びたりしながら伸び縮みすることが本紙(文化財の紙)を傷める原因になると予想しています。伸び縮みは繊維の配向性と密接な関係があります。 その他、 望ましい修復法のあり方調査、 水による処理/接着剤/補修紙の物理的及び組織的構造/補修紙の化学的な組成/打ち紙処理(自動打ち紙装置を使って検討)/熟成が本紙に与える影響について検討します。 |

|

その他 やってみたいテーマがあれば相談に応じます。 |

東京大学大学院農学生命科学研究科

生物材料科学専攻製紙科学研究室

准教授 江前敏晴

ご質問、ご意見等、何でも t[at]enomae.com([at]を@マークに変えて送信して下さい)までご連絡下さい。

Copyright (C) 2009 Toshiharu Enomae. All Rights Reserved.